Mr. Jones 普立茲記者(Agnieszka Holland,2019)

Country:Poland

Score:7/10

真實故事改編,前英國記者Gareth Jones曾與希特勒共乘飛機,成為最早親身採訪到希特勒的記者之一,也預見第二次世界大戰可能因為這號人物而爆發。而德國東方的蘇聯,因為史達林的五年計畫而在全世界經濟蕭條之際創造出奇蹟,軍事工廠、國家經濟飛快成長,爲了能夠與史達林結盟,驅使了Jones前往蘇聯採訪史達林,也是第一個不用化名,直接向西方世界報導烏克蘭大饑荒 (Holodomor) 的記者。

背景是一戰後,全球經濟蕭條,全球經濟陷入困頓,包括蘇聯在内。史達林開始發展「農業集體化」,不斷打壓富農,並將私人農場整併成大型農莊,期盼藉由機械化提升產量。害怕自己被歸為富農的農民們,不敢辛勤耕作,全國農作產量大降1/3。此時蘇聯更激進地將農具、機械、農地收歸公有,徵收農產品,禁制買賣,糧食統一運送到莫斯科,原本號稱「歐洲糧倉」的烏克蘭在1932-33年發生嚴重的大饑荒,據估計死亡人數高達數百萬人,甚至出現人吃人的慘劇,迫使官方下令立法禁止食用自己的孩子。除了最為慘重的烏克蘭外,其他地區,如:北高加索、伏爾加地區、哈薩克斯坦、西伯利亞等地也發生嚴重的饑荒。

蘇聯完全掌控且封鎖消息,威脅利誘地讓外國記者只能正面報導國內的消息,如1932 年曾獲得普立茲通信獎 (Pulitzer Prize for Correspondence)的《紐約時報》莫斯科分部主任 Walter Duranty宣稱「Russians Hungry, But Not Starving.」,既得利益者,早已失去了記者的清高,甘願為莫斯科當局粉飾太平。歐洲各國面對納粹德國的野心與再次崛起的強大軍備,以德國為假想敵,作為鎮守東面戰線的蘇聯,是英美為首的國際聯盟不可或缺的盟友與戰力,即便各國耳聞饑荒消息或發現端倪,也不願揭陋蘇聯與其撕破臉,在政治上的考量下,烏克蘭大饑荒成了換取利益的犧牲品。

在詭譎的國際氛圍中,雖然Jones的這篇報導沒有辦法拯救數百萬人的生命,也著實引起了不少人的關注。勇者 Jones在年滿 30 歲的前夕在蒙古遭到謀殺(據説他當時的導游與蘇聯有關)。2002年起烏克蘭政府將每年11月第四個星期六定為「饑荒紀念日」,波蘭與美國參議院也都公開聲援這個歷史事件,譴責蘇聯政府的不當政策,同時緬懷受難者。

同時也有1部Youtube影片,追蹤數超過1,790的網紅李基銘漢聲廣播電台-節目主持人-影音頻道,也在其Youtube影片中提到,本集主題:「精靈:普拉絲詩集」介紹 訪問主編:邱靖絨 內容簡介: 是一抹陰影。 你撒謊,哭喊,對它窮追不捨。 聽:這些是它的蹄音——它遠離了,像一匹馬。 普立茲獎得獎女詩人、備受爭議與矚目的作品集 美國詩壇譽為「有史以來最偉大的詩集之一」 POETS.org...

2019 pulitzer prize 在 李卓人 Lee Cheuk Yan Facebook 的最佳解答

路透社攝影記者記錄香港反送中運動,獲美國新聞界最高榮譽普立茲獎(Pulitzer Prize)的突發新聞攝影獎。作品連結 https://reut.rs/3fwH73Q

圖2019年9月12日元朗站

#香港人抗爭

#手足的手

#平反六四

.

.

#嘩 😲

Aisopdmoc Hong

2019 pulitzer prize 在 黃耀明 Anthony Wong Facebook 的最佳貼文

【路透社反修例圖片 獲普立茲攝影大獎】

有「新聞界奧斯卡」之稱的普立茲獎(Pulitzer Prize)公布最新得獎名單,路透社攝影團隊憑一系列共20幅香港反修例運動的相片,獲得今年突發新聞攝影大獎( Breaking News Photography) 榮譽。主辦指得獎相片內容廣泛又明確地呈現香港人為爭取民主及自主權,跟中國政府抗爭的景象。

圖片記錄了這場自去年6月開始並持續多個月的反修例運動,路透社總編輯Stephen J. Adler指該社攝影團隊走到最前線,捕捉這場2019年極重要的運動,見證著如何由最初和平遊行,演變成香港一場重大的政治危機。他指路透攝影記者無懼地一直在最前線,拍攝到一張又一張令人印象深刻及動容的新聞相片。

路透社得獎攝影記者團隊包括: Tyrone Siu, Adnan Abidi, Ammar Awad, Anushree Fadnavis, Willy Kurniawan, Leah Millis, Athit Perawongmetha, Thomas Peter, Kai Pfaffenbach, Jorge Silva and Susana Vera

蕭文超(Tyrone Siu)得獎感言:https://bit.ly/3b7TEY3

圖片來源:普立茲網站

普立茲公布路透得獎攝影作品:https://bit.ly/2KYh2wf

#普立茲獎 #新聞界奧斯卡 #突發新聞攝影大獎 #路透社 #反修例運動 #香港人 #我們的2019 #記者走在最前線 #下月一周年

2019 pulitzer prize 在 李基銘漢聲廣播電台-節目主持人-影音頻道 Youtube 的最讚貼文

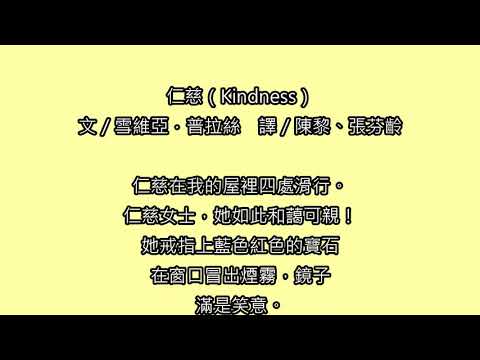

本集主題:「精靈:普拉絲詩集」介紹

訪問主編:邱靖絨

內容簡介:

是一抹陰影。

你撒謊,哭喊,對它窮追不捨。

聽:這些是它的蹄音——它遠離了,像一匹馬。

普立茲獎得獎女詩人、備受爭議與矚目的作品集

美國詩壇譽為「有史以來最偉大的詩集之一」

POETS.org譽為「開創先河之書」

奠定普拉絲世界詩壇地位代表作

《精靈》詩集為普拉絲死前留在書桌上的手稿,一九六五年版《精靈》於普拉絲辭世後,由其夫泰德‧休斯編輯出版。四十年後,普拉絲女兒弗莉達又重編此書,將休斯編選《精靈》時唯恐詩作過份殘酷或有所影射而抽換掉的十多首詩作,悉數還原,忠實呈現出普拉絲的創作原貌。

這本最新、獨特的《精靈》中文版,譯者重新爬梳、匯整她所有相關作品與版本,新增多首譯作於此繁體中文版首次曝光!使讀者不論是初讀或重讀,都能更完整理解普拉絲,她的詩作充份展現內在精神與藝術性,值得珍藏。

作者簡介:雪維亞.普拉絲(Sylvia Plath, 1932-1963)

1932年生於美國波士頓,以半自傳性質的長篇小說《瓶中美人》(The Bell Jar)、詩集《精靈》(Ariel)及《巨神像》(The Colossus)享譽文學界,並於1982年榮獲普立茲獎(Pulitzer Prize)。1963年於倫敦住處自殺身亡。

她的父親具德國血統,是移居美國的鳥類學家,國際知名的大黃蜂權威。母親是奧地利人,於中學任教。她的詩作以自白風格著稱,早年已顯露寫作天分,八歲時即於報上發表詩作。1950年獲獎學金進入史密斯學院就讀,主修英文,得遍各種寫作獎項與獎學金,1953年暑期獲得至Mademoiselle雜誌擔任客座編輯的機會,小說《瓶中美人》(1963)即以此段經歷為藍本,同時也反映了普拉絲精神崩潰的個人歷程。1955年以最高榮譽(summa cum laude)自史密斯學院畢業後,獲得獎學金至英國牛津大學就讀。

普拉絲一生雖看似順遂,但她始終無法揮卻幼年喪父的陰霾。於史密斯學院就讀期間,普拉絲即曾服安眠藥意圖自殺。於牛津大學就讀期間,邂逅詩人泰德‧休斯(Ted Hughes)。兩人於1956年結為連理,婚後育有一子一女,1962年因休斯外遇而分居。

普拉絲死後,休斯繼承了著作處理權,先後將其詩作及日記編輯出版。2003年,以普拉絲與休斯之戀為題材的電影《瓶中美人》(Sylvia)上映。2004年女兒弗莉達又重編詩集《精靈》,還原被休斯在編選時抽換掉的詩作。2013年,普拉絲逝世五十週年,美國出版商紛紛以出版追思這位自白派才女詩人,包括出版詩選、重出小說《瓶中美人》及《普拉絲日記》五十週年紀念版,以及普拉絲傳記等。